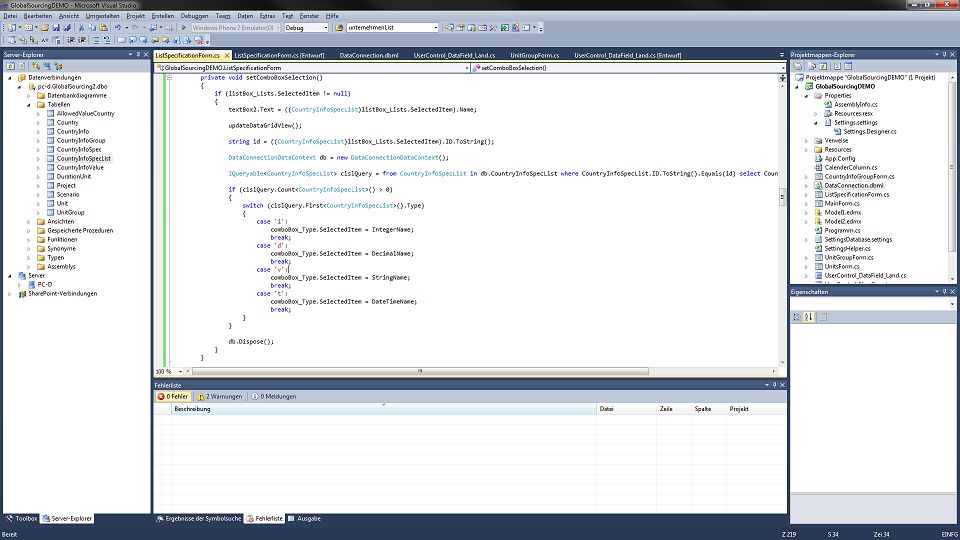

Die Programmiersprache C# (gesprochen: C Sharp) ist eine seit 2001 von Microsoft veröffentlichte Programmiersprache, welche sich seitdem auf Erfolgskurs zu einer der meist angewendeten Programmiersprachen entwickelt. C# ist international anerkannt und genormt. Neben C++ und Java gehört C# zu den mächtigsten und heute verbreitesten Hochsprachen. Während C++ eine hybride Sprache ist, sind Java und C# weitgehend objektorientierte Programmiersprachen.

Die Programmiersprache C# findet in Wissenschaft und vor allem in Wirtschaftsunternehmen verbreitete Anwendung und wird teilweise auch von Microsoft selbst für systemeigene Programme des Betriebssystems eingesetzt. In der Industrie, im Handel sowie in Dienstleistungsbranchen (wie z. B. der Versicherungsbranche) lassen sich mit C# entwickelte .Net-Anwendungen finden.

Mit C# lassen sich vielfältige Anwendungen realisieren, vom Dienstprogramm im Hintergrund über verteilte Anwendungen, Desktop- und Webanwendungen bis hin zur Smartphone-Applikation (App). C# Anwendungen laufen im Microsoft .Net Framework, welches so nur für Betriebssysteme von Microsoft existiert. C#-Quellcode wird anders als C++-Quellcode und ähnlich wie Java-Quellcode nicht einmalig direkt in hardware-spezifischen Maschinencode übersetzt, sondern zur Laufzeit durch einen sogenannten JIT-Compiler (Just-In-Time-Compiler). Über Betriebssysteme von Microsoft hinweg besteht eine sogenannte Plattformunabhängigkeit durch die Common Language Runtime (CLR) des .Net Frameworks. C#-Quellcode werden in eine Zwischensprache (Intermediate Language Code) übersetzt, was in ausführbare .exe-Dateien resultiert. Das Starten der .exe-Dateien führt dazu, dass der Just-In-Time-Compiler der CLR den Zwischencode in Maschinencode übersetzt. Ohne .Net-Framework sind diese .exe-Dateien nicht ausführbar.